翰墨香润十大本——书法家常兆吉与剧作家李十三的未了情

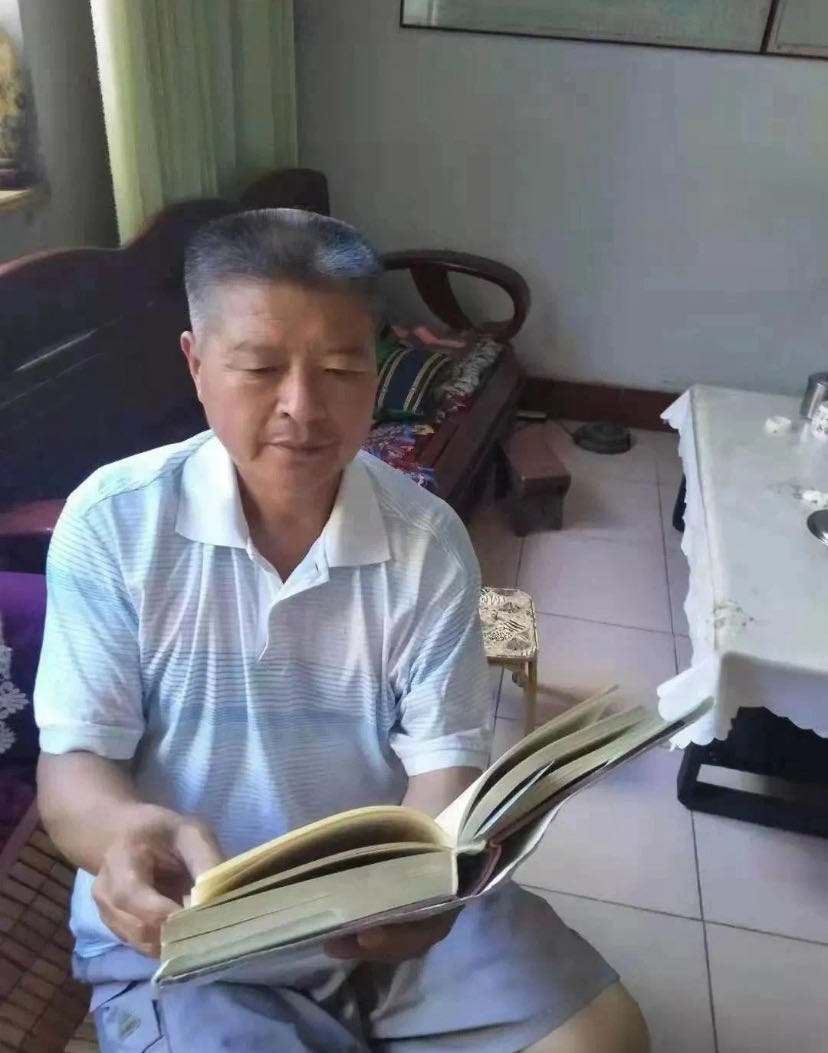

说起来,李十三的十大本剧作足有二三十万字,是什么原因让常先生花这么大的力气去抄写这部巨著?期间又用了多长时间完成?先生说,抄写十大本是他一生的夙愿,可是因为过去多为生活奔波,一直抽不出时间,也静不下心来完成这一愿望。眼看他都快八十岁了,腿脚也不灵便了,时间不等人。对这件事其所以这样上心,一是对十大本的特别喜爱,二是家里和李十三有亲戚关系,三是完成父亲的遗愿,四是为子孙留个遗产。

首先,先生从小就是看着十大本皮影戏长大的,里面的许多唱词,他都耳熟能详,有很深的感情。其次,他们家和李十三的亲戚关系,要追溯到他曾祖母那一辈人。解放前,曾祖母膝下无子,就托付附近金马村她娘家兄弟马德翼(在四川做生意)从四川要个娃。马德翼雇了个脚夫,担子一头一个娃,走了成个月的路,从四川担回了两个娃。其中一个给了几十里路外的一个朋友,另一个留下来,就是常兆吉的祖父常元鼎。祖父小时候在附近李十三村上私塾,其老师正是李十三的二门后裔。时间长了,老师对这个从常庄来的学生很赏识,后来索性把他姑娘嫁给他,就是他的祖母李孝莲。祖父母以后生了伯父常瑞麒和父亲常瑞麟。祖父的字写得好,伯父和父亲都从事过教师职业,他们都继承父辈传统,字也写得很好。伯父曾在下邽景贤书院教学,可惜三十多岁就过世了。他小心翼翼拿出保存多年的伯父生前的遗作,是给一篇古文后面作的注释。那蝇头小楷比正文还小,借助放大镜才能看清所写内容。那么小的字,却是一笔一划写就的楷书,跟印刷体不差上下,我看后惊叹不已。

1957年,常兆吉三十多岁的母亲突然患病去世,父亲又患类风湿,常年卧床不起,弟弟常兆祥年龄尚小,家庭的重担无情的压在了他稚嫩的肩膀上。他当时才14岁,完小仅上了三学期就卷铺盖回家了。每天伺候父亲穿衣洗脸,揉肩捶背,翻身活动,还要照顾未成年的弟弟吃喝拉撒睡。但是长此以往,生活没有了来源,一家人不能坐吃山空。可是他还未成年,劳动,没有力气;技能,啥也不会。唯一的本领,就是从小受父辈的影响,字写得好:常得到老师表扬。于是他晚上点灯习字,白天抽时间到四里路远的蔺店街上看人家刻图章、刻碑志挣钱。没有师傅教,他就一个人自己琢磨,功夫不负有心人,他竟然成功了,在蔺店街摆摊写字刻碑有了一席之地,后来还远近闻名,颇有收获。一晃几十年,经过多少艰难困苦,送走了父亲,自己成了家,儿孙满堂。后来还帮弟弟成家立业。现在他已过古稀之年,腿也迈不动了,可是有一个情结一直在他心里缠绕,让他夜不能寐,就是还未完成父亲的生前遗愿:抄写李十三的十大本,这是他很早就立下的志愿。

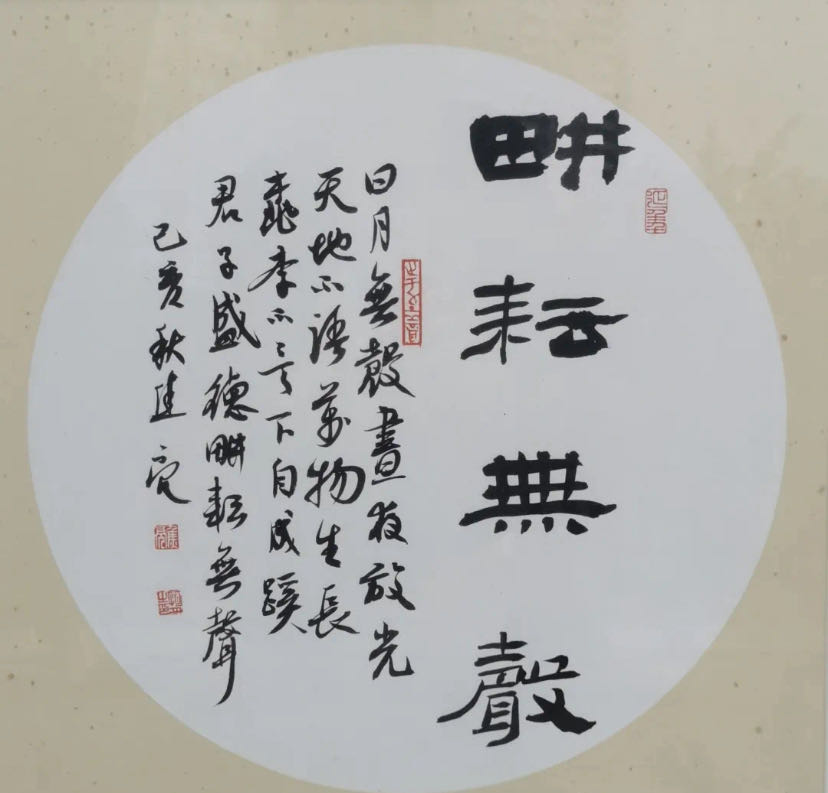

说起话长,还在上世纪六十年代初,他亲眼看见久病卧床不起的父亲,在墙上竖个木板,把宣纸夹在木板上,肘腕悬空,一笔一划,吃力的坚持每天抄写李十三的剧本。前后大概用了两年时间,终于用蝇头楷书写完了七部戏,用尽了父亲的最后精力,是家里的至宝。可是文革期间,父亲留下的这一珍贵遗作,连同祖父、伯父多年收藏的许多名字名画等,都让造反派付之一炬,真是可惜!经过多年酝酿,多次筹划,2018年在他77岁高龄时,终于下定决心,排除一切干扰,动手抄写十大本,完成父亲的遗愿。春节刚过,他就把自己“囚禁”起来,离群索居,闭门造车。历时整整一年,终于完成了十大本的抄写,并且装订成册。可告慰于父亲和李十三的在天之灵。看着常先生这些沉甸甸的作品,想起他坎坷不平的一生,尤其对书法的执着追求,对李十三戏曲的热爱,在其有生之年,不仅为子孙后代留下墨宝,也为渭南当地文化建设填补了空白,我从心里对他肃然起敬!

以上,便是我应他之约为之书写的序,真是不敢当!

2019年4月12日

作者:银德健,男,1956年9月生,渭南吝店镇人,原西北林机厂工会主席。业余时间爱好文学,书法等。

责任编辑:陈焕林