未來三年,中國電池將佔據50%歐盟市場

香港新聞網1月23日電 面對強勢崛起的中國新能源企業,韓國同行的酸勁兒上來了。據英國《金融時報》1月22日報道,根據瑞銀分析師評估,2023年至2027年間,中國電池公司在歐盟的市場份額將從30%增至50%,而同期韓國公司的份額將從60%降至40%。韓國電動汽車電池製造商SK On首席商務官宋民錫(Min-suk Sung)接受采訪時警告稱,歐洲正面臨過度依賴中國電動汽車電池的風險。

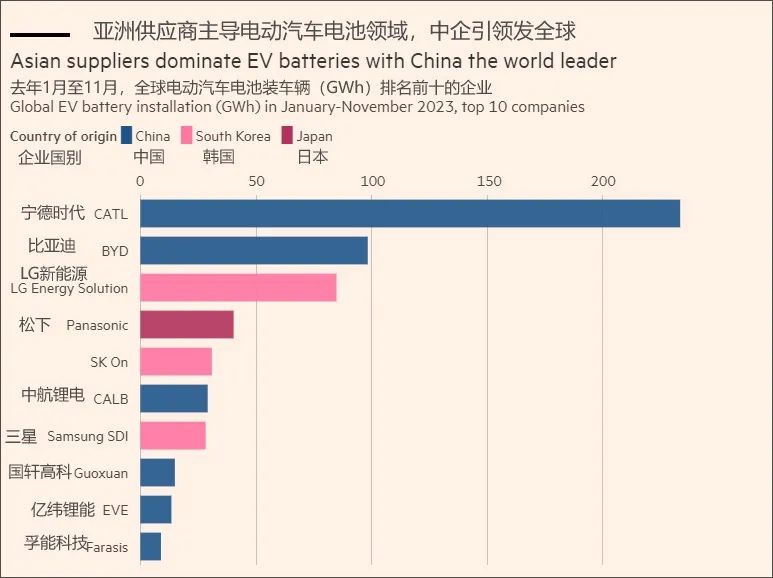

2023年前11個月全球電動汽車電池裝車量排名前十企業。圖自《金融時報》

“與我交談的歐洲各國政府都在談論‘去風險化’。”宋民錫對《金融時報》說,“雖說不同的國家有不同的觀點和方法,但他們有一點是一致的,那就是不能聽之任之、保持現狀。”

瑞銀集團(UBS)的分析師預計,在中國供應過剩的情況下,歐洲汽車製造商將增加進口廉價的中國電池。在2023年至2027年間,中國電池企業在歐盟的市場份額預計將從30%增至50%,而同期韓國企業的份額將從60%降至40%。

瑞銀集團分析師蒂姆·布什(Tim Bush)稱:“歐洲將所有資金投入到像Northvolt這樣缺乏經驗的本地新興企業上,而韓國電池公司沒有擴大在歐洲的產能投資,因為美國的補貼使其更具吸引力。”

“這導致了供需缺口,至少在短期內,這一缺口很可能會由中國產品來填補。”布什說。

中國的寧德時代和比亞迪是世界最大的電動汽車電池供應商,而SK集糰子公司SK On是全球第三大非中企的電動車電池供應商,僅次於韓國競爭對手LG新能源(LG Energy Solution)和日本鬆下。SK On在匈牙利運營著兩家超級工廠,并正在該國建設第三家工廠,這將有助於企業滿足歐盟的新立法。去年,歐盟通過立法要求到2030年,歐洲90%的電動車電池必須在當地生產。

2023年11月的廣州車展上,中國知名電池製造商寧德時代在展示汽車電池模型。香港中通社資料圖

“與我交談過的中國汽車製造商都希望拓展海外業務。”宋民錫還稱,與歐洲國家合作生產是該公司的優勢所在,他認為中國同行在向境外遷移製造工藝方面不及韓國競爭對手。“這是我們的優勢所在,作為一家電池製造商,我們在目標地區擁有成熟的業務。我們願意與任何人合作。”

《金融時報》提到,SK On大部分海外投資都集中在美國,與福特和現代汽車組建了合資企業,目前正在肯塔基州再建造兩座工廠。但由於消費者購買電動汽車和卡車的速度不及預期,美國汽車製造商去年暫停了電動汽車產能的擴張,計劃變得複雜起來。此後,包括SK On在內的韓國電池製造商暫停或縮減了在北美的投資。

近年來,伴隨著電動汽車產業的崛起,車用動力電池產業一躍成為全球新能源領域的“兵家必爭之地”,而中國企業的優勢頻頻引發外媒關注。彭博社數據顯示,中企佔據全球過半的電動汽車電池市場,在部分電池材料方面的供應滿足了高達90%的需求,這種規模經濟使得美歐汽車製造商幾乎不可能在效率上與中國競爭對手匹敵。

路透社資深金屬領域專欄作家安迪·霍姆(Andy Home)曾撰文指出,中國目前擁有全球近三分之二的鋰加工產能、75%的鈷產能、95%的錳產能和幾乎所有的石墨產能。儘管缺乏開采的原材料,但中國通過在電池供應鏈的每個金屬流中持有股權,鎖定了未來的供應。

相比之下,儘管在韓國政府政策扶持、產業先發競爭優勢的助推下,韓國電池企業在全球展現了很強的競爭力。但自2021年以來,韓企全球市場佔有率持續下滑,其業界甚至對中方一舉一動風聲鶴唳。

例如去年10月20日,中方發佈了關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告,韓國貿易協會隨即大炒有關“在美設廠的韓國電池企業的出口許可恐被推遲、退回”的擔憂,宣稱因此要加強石墨供應鏈多元化,積極開發可替代石墨的矽基負極材料技術,降低供應風險。

中國商務部發言人束玨婷在例行新聞發佈會上回答有關問題時表示,中方已多次強調,對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法。近期,中國政府依據《出口管制法》規定,經廣泛征求有關企業和產業界意見,對石墨物項臨時管制措施進行了全面評估,并作出有進有出優化調整的決定,體現了統籌發展和安全的管制理念,不針對任何特定國家和地區,出口符合相關規定的,將予以許可。

“中方將始終致力於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。”束玨婷說。(完)