放開市場還是保護本國制造?中國電動汽車產業崛起令西方左右為難

香港新聞網1月9日電 近日,中國電動汽車制造商比亞迪公佈了2023年新能源汽車銷量,其以302萬輛的成績超過特斯拉的181萬輛,登頂新能源汽車銷量世界第一,引發外媒熱議。英國《金融時報》日前的報道就表示擔憂,認為中國電動汽車的主導地位對西方構成了挑戰,而中國電動汽車廠商的出海,也讓西方各國政府在鼓勵擴大電動車市場份額和保護本國制造商之間左右為難。

英國《金融時報》報道截圖

“我第一次直面中國零部件的競爭力。”英國《金融時報》1月6日的報道中援引日本豐田汽車負責人加藤武郎的話道,“當我看到在日本從未見過的設備及其最先進的制造工藝時,我感到一種危機感,我們有麻煩了!”

報道稱,自2020年以來,中國汽車出口量翻了近5倍,並且中國於2023年取代日本成為全球最大的汽車出口國。而2023年最後一個季度,中國電動車企比亞迪銷量首次超過特斯拉,更是向全球行業發出強有力的“警告”信號。

報道認為,盡管美國政府已經通過補貼鼓勵其國內制造業,但中國公司生產的數百萬輛低成本高科技汽車,其登陸歐洲的前景還是讓歐洲立法者陷入了兩難的境地:大量廉價的中國汽車進口可能會給歐洲汽車制造商帶來災難性的後果,但限制化石燃料排放是大勢所趨,禁止低成本汽車進口可能會阻礙電動汽車市場的發展。

“中國電動汽車制造商擁有足夠的產能來滿足全球電動汽車需求的 75%,這讓西方汽車制造商夜不能寐。”專註於亞洲的汽車咨詢公司 Dunne Insights 的首席執行官邁克爾·鄧恩說道,“美國、歐洲、韓國和日本的董事會都處於震驚之中。”

不過,報道也認為,盡管中國汽車制造商在歐洲不斷搶占市場份額,但在價值1.5萬億美元的美國市場中站穩腳跟才是關鍵,特別是考慮到中國本身的制造能力已經超過需求。

2023年9月5日,人們在德國慕尼黑國際車展的城市公共展示區參觀比亞迪汽車。新華社圖片

但無疑中國汽車制造商的赴美之路是充滿波折的。

據證券時報網此前的報道,自美國《通貨膨脹削減法案》推出後,中國的電動汽車和零部件產業再次遇到挑戰。2023年6月中旬,比亞迪執行副總裁李柯表示,“美國市場不在我們目前的考慮範圍之內。”相比美國,她更希望討論墨西哥、智利和泰國等市場的增長計劃。

報道還稱,目前比亞迪、上汽名爵和奇瑞已經與墨西哥政府洽談工廠選址問題,並且另有一家中國公司計劃在墨西哥建造一座價值120億美元的電池工廠。

不過這波中國車企向墨西哥投資的浪潮還是引發了美國的擔憂。據英國《金融時報》此前的報道,墨西哥不但可以為中國車企提供更廉價的勞動力和廣泛的汽車供應鏈,還能利用北美自貿協定進入美國市場。美國政府擔心,中國汽車制造商將能夠通過在墨西哥制造汽車來規避“通脹法案”的限制。

有專家認為,即便考慮到貿易壁壘和美國反華情緒的擡頭,憑借著成本優勢,比亞迪等中國品牌有一天仍可能打入美國市場。

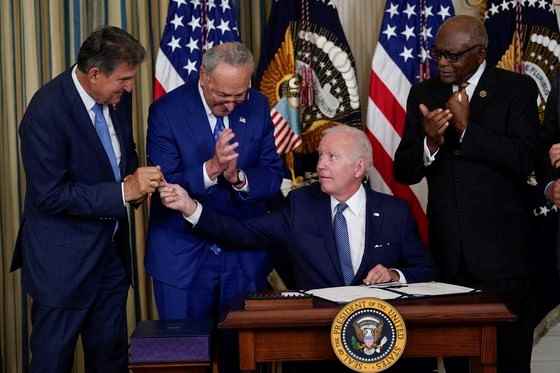

拜登簽署《通貨膨脹削減法案》。美聯社圖片

實際上,美西方表面上強調公平貿易,但背後卻是赤裸裸的保護主義行為,對中國車企各種打壓。

據公開資料顯示,2022年8月16日,美國實施了《通貨膨脹削減法案》,旨在向非中國企業提供數十億美元的電動汽車開發補貼,以減少美國在關鍵供應鏈中對中國技術的依賴。

隨後,2023年10月4日,歐盟也在官方公報中宣佈對中國電動汽車正式施行反補貼調查。

針對此次反補貼調查,中國商務部發言人回應稱,歐方發起此次反補貼調查僅依據對所謂補貼項目和損害威脅的主觀臆斷,缺乏充足證據支持,不符合世貿組織相關規則,中方對此表示強烈不滿,中方將密切關註歐方後續調查程序,堅定維護中國企業的合法權益。(完)